【保存版】プレゼン完全攻略マニュアル ~社長直伝プレゼンの極意、全部教えます~

Reaplusインターンのちかこです。

PR・マーケティングの会社であるReaplusでは、日々たくさんのクライアントと関わる中で、提案やプレゼンの機会も非常に多くあります。

企画の魅力をどう伝えるか、相手の心をどう動かすか——。その一つひとつが、案件の成否を大きく左右します。

では、人の心を動かし、実際に案件を動かすプレゼンとはどんなものなのか?

今回は、これまで数々のPR案件を受注し、企業との確かな信頼関係を築いてきたReaplus代表・松元詞音(まつもとしおん)社長に徹底取材。

「プレゼンとは、相手の未来を一緒に描く場」と語る松元さんに、相手の心を動かす伝え方の本質をお伺いしました。

「構成」「資料」「マインド」の3軸から、実践的かつ本質的なプレゼンの極意が詰まった保存版マニュアルをお届けします。

────────────────────────────────────────────────

■プレゼンは「未来を一緒に描く場」

Q.松元さんにとってプレゼンとはどんな場ですか?

A.僕にとってプレゼンは、「相手の未来を一緒に描く場」です。

ただ情報を伝えるだけじゃなく、「この提案を受けたらどうなるか」「どんな可能性が開けるか」を相手にリアルに想像してもらうことが目的です。なので、商品の話よりも、“相手のビジョンにどれだけ寄り添えるか”を一番大事にしています。

プレゼンって、こっちの都合を押し付ける場じゃないんですよね。「あなたのやりたいこと、僕らならこう実現できますよ」という、共創の入り口だと思っています。

■“伝わるプレゼン”に必要な3つのポイント

Q.具体的にプレゼンを行う際に心がけているポイントをいくつか教えてください。

A.プレゼンで意識しているのは、以下の3つです。

①相手理解が8割

「この企業は今、何に悩んでいて、どこを目指しているのか」。相手の企業SNS、IR資料、インタビュー記事まで読み込みます。プレゼンの良し悪しは、提案内容の精度=相手理解の深さだと思っているので。

②プレゼンは“起承転結”ではなく“結論ファースト”

最初に「何を実現する提案なのか」を明確に伝えます。特に企業相手だと、前置きが長いと聞く気が失せてしまう。結論→理由→補足、の順番を意識しています。

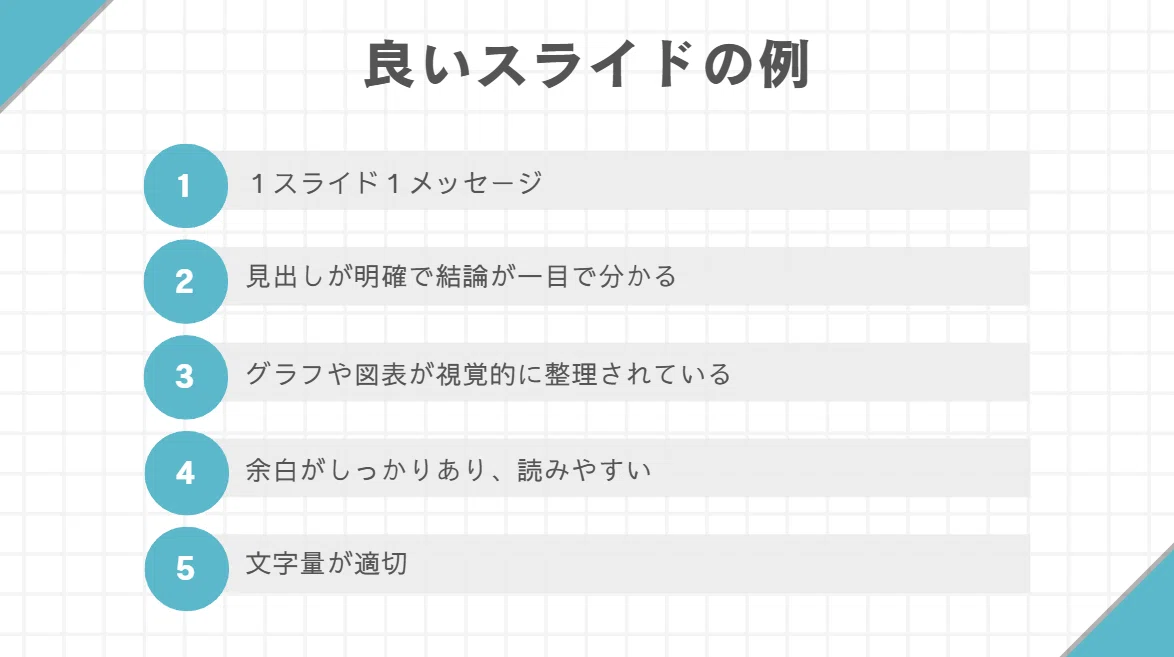

③スライドは「伝えるためのツール」

デザインよりも、“相手がひと目で理解できるか”を優先します。言いたいことが1スライドに1メッセージでまとまっているか、余白はあるか、文字は少ないか。読み上げる資料ではなく、“話を補足する道具”として作っています。

これに関しては、目の前でプレゼンするようか、社内に回す用かで変わりますが。

■話し方は実践で磨く

Q.松元さんご自身は、話し方・プレゼン力をどうやって磨いてきましたか?

A.実践とフィードバックの繰り返しです。

とにかく場数を踏みました。大企業との提案も、小さなお店への説明も、全部“本番”でやってきました。毎回終わったあとに、「どこが伝わったか」「どこで相手の反応が止まったか」を思考して、次に活かす。それを積み重ねてきただけです。

あと、人のプレゼンもめちゃくちゃ見ます。YouTube、営業資料の共有スライドまで。上手い人の“間”とか“言い回し”って、観察して真似するだけでもかなり勉強になります。

Q.案件につながったプレゼンで、「決め手になった」と思う部分はどこですか?

A.「相手より、相手のことを考えていたこと」だと思います。

例えば、とあるPR案件で、「自社の商品の認知を上げたい」というざっくりした依頼をいただきました。そのとき僕は、商品のレビュー傾向、購入者属性、SNSでの言及内容まで分析して、「“認知”じゃなくて“記憶に残る体験”が足りていない」と提案しました。

ただの施策提案じゃなく、「この企業が本当にやりたいことは何か」まで踏み込んだときに、先方から「うちのこと、そこまで考えてくれてるの嬉しいです」と言われて、そのまま即決でした。

プレゼンって、自分の正しさを証明するものじゃなくて、「あなたにとってのベストを一緒に考えました」っていう姿勢が伝わるかどうか。これが、案件を動かす“決め手”になると思っています。

────────────────────────────────────────────────

プレゼンは「うまく話す」場ではなく、「どれだけ相手に寄り添えるか」が問われる場。

だからこそ、「あなたのために、ここまで考えました」と示すことが、何よりも強い説得力になります。

今後もし誰かに想いを届ける場があったとき、ただ情報を並べるのではなく、

“その人の未来に寄り添った提案”ができているか。

そんな思いを心がけるとよいかもしれません——

Reaplusの日常や取り組みは、X・noteで発信しています。ぜひご覧ください!